小泊地域で開催。包括には地域医療支援員がいまして、参加してきました。

夜6時からなのにこんなにたくさんの参加者。

まずは、小泊地域のグループホームすい賓荘さんから、お看取りの発表です。管理者さんから、小泊診療所と訪問看護ステーションいしずえさんと家族と連携した、看取りの実践と介護士の感想文です。

感想文は、本人・家族の意向を大切にしながらも、介護士の死と向き合う怖さとの葛藤、死の怖さに寄り添う管理者や医師・訪問看護のサポートがあり立ち向かってました。臨場感と一生懸命さが伝わる、心に響く発表でした。

きっと、本人は幸せな人生を送れたんだろうなと感じました。

さて、こんな涙が出そうな発表のあとの包括。荷が重いなぁ・・・涙はないもだけどそんなことはない。包括は包括の大事な支援の段階と役割があります。

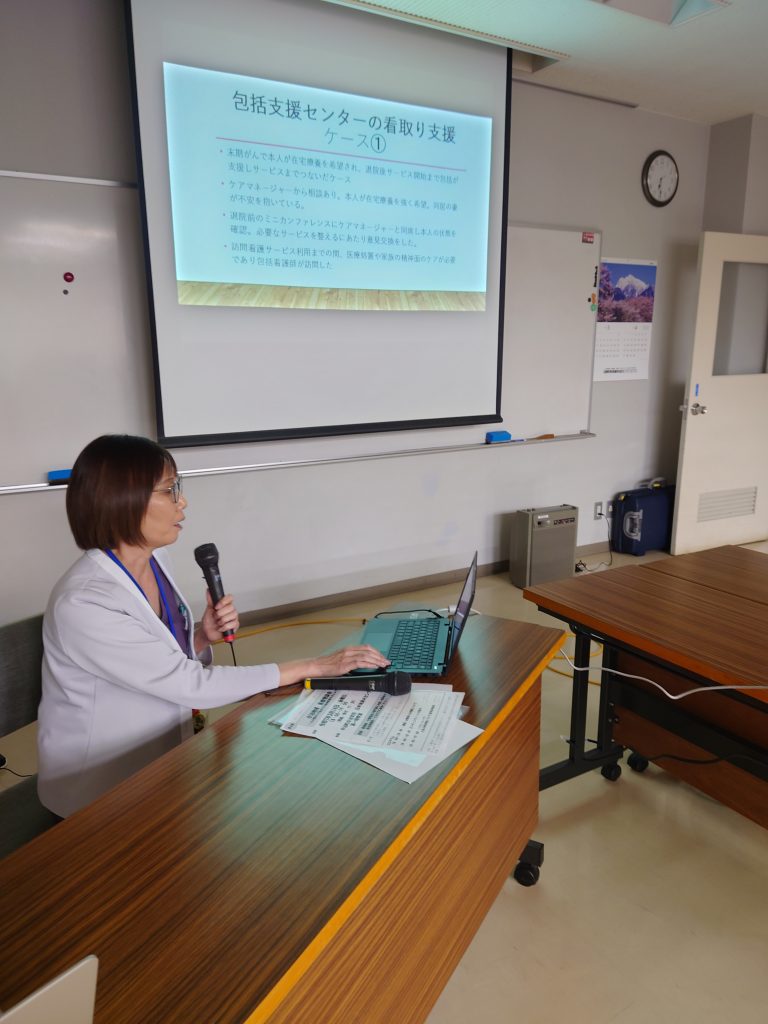

包括からの第1弾は頼りになる看護師からの看取りの希望ある包括ならではケースの支援でした。つなぐ段階は、本人・家族がとても迷い、受容する段階までなっていない方が多くいらっしゃいます。大切なことは、しっかりと話を聞き、様子を観察して受け止める。寄り添い伴走し、適切な方法、助言をおこない、選択していただきます。さすが、専門職からのわかりやすい発表でした。

さて、第2弾は、死を考えることについて少しだけお話ししました。あなたは、あなたの大切な方は、どのように死に向かっていきますか?いってほしいですか?ということで、重ーいテーマですが、遊び感覚で味わえる「どせばいい?カード」を紹介しました。次年度はみんなでやりたい!

最後は、訪問看護ステーションいしずえさんからの発表です。実は数年前立ち上がり、同時期に当時の小泊診療所丸山先生が地域と繋げていただきました。小泊は中里からも30~50分車でかかります。訪問看護はいしずえさんはその中、きてくれます。

発表の中で、日本は、昔は家で亡くなることが多かったが、国民皆保険が始まってから病院で亡くなることが多くなりました。さて、今多死社会となり、病院で亡くなれない時代が進み、だからと言って、自宅で亡くなりたいとっても簡単ではありません。また、本人・家族の想いもあります。ただ単に海外と比べるのも、また違うことと思いますが、海外でも自宅で亡くなるということは日本とほぼ5~10%位にか違わないんです。何が異なるかというと、施設で亡くなることができるという選択肢が日本はとても少ないということがグラフからわかります。様々な課題がありますが、本人・家族が安心した幸せな人生を送るため、多くのサポートと多くの選択肢が整えるように、できるとこから頑張っていきたいと思いました。

そして、小泊診療所四ッ谷先生からです。

相手に伝えておく、自分で考えておく、それを残しておくエンディングノートの紹介と、看取りの経験談や考えを伝えていただきました。4月からはまた新しい先生となります。地域に寄り添い、話を聞き、足を動かしてくれる先生でした。またお会いした時ありがとうございます。

先生も話していたことと、タイムリーにちょっとした記事が同じことをお話ししていたため最後として・・・

本人が望む最後があります。例えば、(大切な方)に看取られたい、とても食べられる状態でないけど「ラーメンを食べて最後を迎えたい」、お風呂に入りたい(いれてあげたい)、お酒を飲みたい、など思うことがあると思います。リスクもあり、何を優先するかとても難しい判断です。

しかし、記事から「最近は、望みをかなえながら命を全うするという支援を選択する方向にあるのは間違いない」と書かれていました。

その続きもあり、今核家族化が進み、子どもの近くの良い施設に来ないかということも出てきた。しかし、本人は住み慣れた地元を選択している。家族の繋がりをつけておくための努力が必要なように、信頼できる地域をつくっていく努力が、積み重ね信頼となっていくとのことでした。

ん~、その通りでちょっと考えさせられました。確かに若い世代も少なくなっている地域ですが、最近は、高齢者が自宅で住めなくなった時、住み慣れた地域で住み続けられることも少なくなってきています。社会資源等から仕方ないことと思っていたこともありました。

時代の流れもですが、想いをもう一度見つめ直していきたいと思います。

中泊町地域包括支援センターの「ホームページ」「フェイスブック」です👇※下記、クリックしてください。